当“视同”成为“不认”的借口:工龄认定背后的权力傲慢与制度之殇

时间:2025-07-06 点击: 次 来源:法讯网 作者:胡景涛 - 小 + 大

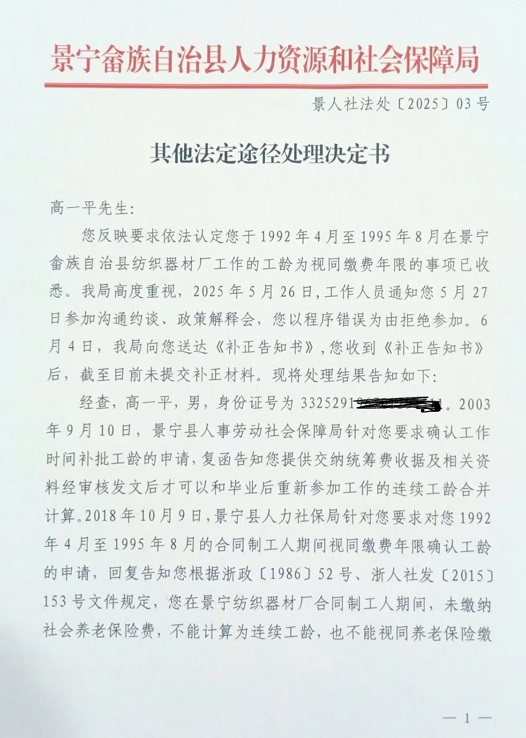

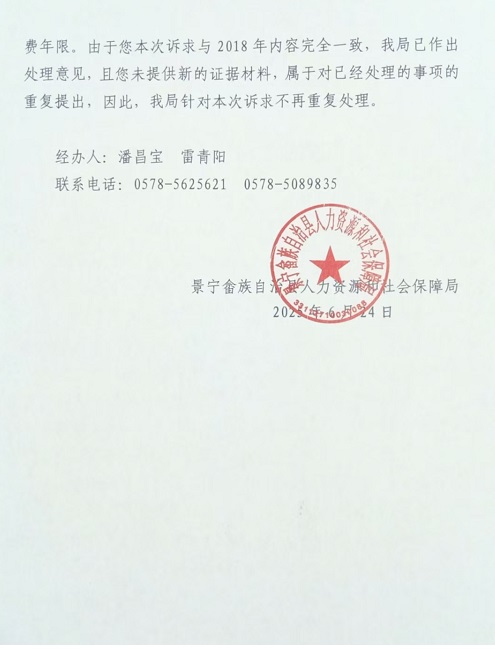

编者按: 一纸工龄认定决定,背后是三十三年未被承认的劳动者青春。景宁县人社局以“未缴费”为由,将历史政策断层转化为个人的权利困境,更以程序空转、材料苛求等手段消解公民诉求。而当受害者试图发声时,竟遭遇官员威胁删稿、逼迫“闭嘴”的荒唐行径。这种权力压制,不仅暴露了基层治理的傲慢,更折射出制度伦理的缺失。 劳动者的历史贡献不该被“视同”不存在,法律的尊严不容被选择性适用。本文以景宁高一平案为镜,追问权力如何扭曲公平、程序如何异化为阻挠工具。我们呼吁:必须纠正错误认定,严惩滥用职权者,捍卫公民监督权。唯有直面历史债务,才能重建制度公信。 当“视同”成为“不认”的借口:工龄认定背后的权力傲慢与制度之殇 文胡景涛 引言:一纸决定书,三十三年的等待与失落 在景宁县人力资源和社会保障局的档案室里,编号景人社法处〔2025〕03号的文件,用不足两百字终结了农民工高一平七年的工龄认定之路。这份冰冷的决定书,不仅否定了他的劳动历史,更折射出一个更深层的问题:当制度成为权力的工具,劳动者的权利如何被“视同”不存在? 高一平的遭遇并非个案,而是中国城镇化进程中无数“转工不转粮”农民工的缩影。他们的工龄被政策断层吞噬,他们的申诉被程序空转消解,甚至他们的声音也被权力压制——景宁县官员公然威胁要求删稿,试图让“体制内人员闭嘴”。这种赤裸裸的权力傲慢,不仅是对个体的伤害,更是对法治社会的公然挑衅。 一、制度断层:历史债务如何成为今日的“不认”借口?

1.“转工不转粮”背后的政策悖论 1992年,高一平以“转工不转粮”身份进入景宁县纺织器材厂。这一特殊身份是计划经济向市场经济转型的产物:农民工被允许务工,却不享受城镇职工的社保权益。当时的政策(如浙劳险〔1995〕73号文件)并未强制集体企业为农民工参保,而是采取“自愿原则”。 然而,三十年后,景宁县人社局却援引浙人社发〔2015〕153号文件,以“未缴费”为由否定这段工龄。这种历史语境错置,无异于要求旱地里的秧苗自行汲水,再指责它未能成活。 2.法律的选择性适用:权力如何扭曲正义? 《浙江省职工基本养老保险条例》第16条明确规定:“因用人单位原因未参保的,视同缴费年限”。然而,景宁县人社局却刻意援引第18条“应当参保而未参保不认工龄”,完全忽视集体企业农民工当年并无强制参保的事实。 更讽刺的是,浙劳社老〔2002〕142号文第三条早已明确:“集体所有制职工在1997年前连续工龄,经审核应予认定。”但人社局始终对此视而不见,反而搬出针对国营企业的政策搪塞。这种选择性司法,本质上是权力对法律的肆意裁剪。 二、程序空转:行政机器如何消解公民权利? 1.从“行政确认”到“信访事项”的偷换 2018年,高一平的工龄认定申请被人社局标记为“信访事项”(LX20180046855926)。然而,《信访条例》第14条明确规定:依法应通过行政程序处理的事项不得导入信访渠道。工龄认定本属《社会保险法》授权的行政确认行为,却被异化为信访问题,从而规避法律约束。 2.“材料不全”的永恒困局 2025年,人社局再次要求高一平提供“劳动合同原件”“单位函”等材料。可景宁县纺织器材厂早已改制消亡,这些要求无异于命令死者为生者作证。这种“材料苛求”的套路,实则是行政惰性与责任转嫁的体现。 3.“一事不再理”的程序暴力 2025年6月24日,人社局以“无新证据”为由终结程序,却刻意忽略两个事实: 2025年的申请包含集体企业性质分析等新论证;2018年处理的是信访事项,而本次是行政申请。这种概念混淆,暴露了权力对程序的滥用。 三、权力压制:为何不让老百姓说话? 1.政府官员们的威胁逻辑 当高一平的故事被通过头条号发声后,当地政府官员直接打电话威胁,要求删稿,甚至扬言“周一处理”“神仙也救不了你”。这种黑社会式的语言,暴露了某些官员的思维定式:解决问题不如解决提出问题的人。 2.压制舆论的深层动机 景宁县官员之所以恐惧舆论,正是因为:工龄认定错误经不起阳光照射;程序违法事实一旦公开,将引发连锁反应;权力习惯于暗箱操作,容不得监督。 他们的行为已涉嫌违反《公务员法》第59条(禁止压制批评)、《治安管理处罚法》第42条(威胁人身安全),甚至构成滥用职权罪。 四、制度伦理:我们究竟需要怎样的公平? 1.历史债务必须偿还 高一平的工龄问题,本质是国家转型期的制度成本。当年未能参保,是因政策未覆盖,而非个人过错。如今却要劳动者承担后果,这是极大的不公。 2.法治不能沦为权力的遮羞布 法律的生命在于实施。若人社部门可以随意选择性地适用条文,那么“依法治国”便成空谈。必须追究景宁县人社局的法律责任,而非让公民独自抗争。 3.公民监督权不容侵犯 政府官员的威胁,是对宪法赋予公民监督权的践踏。老百姓有权批评政府错误,有权要求公开公正,任何压制行为都应受到党纪国法严惩。 结语:锁在抽屉里的,究竟是法律,还是良知? 景宁高一平的故事,是一面照妖镜,映照出某些地方政府的权力任性、制度冷漠与程序虚伪。当人社局的公章盖在“不再重复处理”的决定书上,它封存的不仅是一位农民工的工龄,更是一个时代的良心。 我们需要的,不是“视同”的敷衍,而是“承认”的勇气;不是“闭嘴”的威胁,而是“倾听”的谦卑;不是程序的空转,而是权利的落地。 那些被锁在抽屉里的法律条文,那些消逝在改制浪潮中的集体企业,那些被“视同”二字抹去的人生——都在等待一个回答:这个国家,是还记得那些为她发展付出青春的劳动者? |